6 ラグレス領広場

次の日、朝からラグレス領内の広場で葬儀が始まった。国王の妹君と、その夫の騎士団長が「なくなった」ことはすぐに国中に広まり、広場にはたくさんの人が集まっていた。

僕は隣にいるレイフォードのすすり泣く声を聴きながら、大勢の人で溢れかえる広場をぼうっと眺めていた。

「レイフォードの傍に」というカイザルの言葉を、僕は変わらず守っていた。

もちろん、昨日の夜とは違って周りには侍従やメイドたちもいる。僕がいなくてもレイフォードの傍にいる人はたくさんいる。だけど当のレイフォードが僕の上着の裾をつまんだまま離さないので、僕はされるがまま、その小さな頭を撫でてあげていた。ちょうど昨日、おば上がレイフォードにしてあげてたみたいに。

改めてそう考えると、僕は頭がくらくらしてしまった。

つい昨日のことだ。つい昨日、おば上やラグレス卿はお城にいて、話をしたばかりだったのに。何でこんな事になってるんだ?色々な事が一日にありすぎて、僕の頭は追いついていなかった。

葬儀自体は父上……陛下の、準備が整っていないようで、まだ始まる様子がなかった。周りにずらりと並んだ騎士たちは、その場を動かずぴしっと整列したままだ。ふと、その中にカイザルの姿が見えないことに気が付いて、僕は辺りを見回した。

昨日の夜に馬車で見送って以来、カイザルとは一度も会っていない。

あの後、僕は眠ってしまったレイフォードと一緒に、先に城へ送り返されたからだ。今朝は部屋付きのメイドに葬儀の話を聞かされ、ばたばたと準備が始まったので気にも留めなかった。

いつもならしつこいくらいに着いてくるのに、いないのはそれで落ち着かない。ただ、レイフォードを置いて探しにいくわけにもいかないので、僕は相変わらずレイフォードの隣に立ち尽くしていた。

「ふう、まさかあのおば上が亡くなられるとはな」

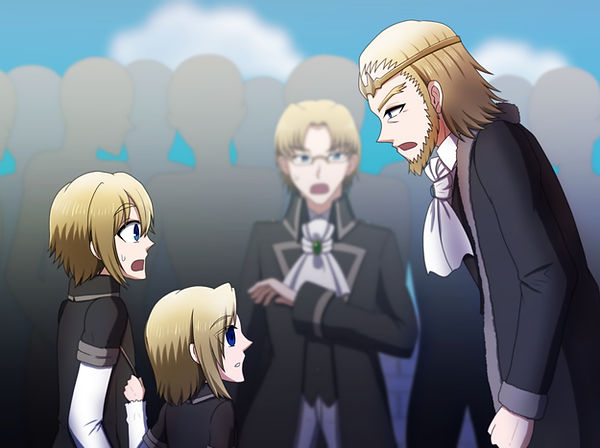

突然、後ろから聞き馴染みのある声をかけられて、僕ははっとして振り向いた。そこに居たのは、度の強そうな眼鏡をかけた、金色の髪の男の人。まさしくそれは……。

「ディル兄さん……戻ってきてたの?」

南のほうにあるセルスという領に留学していた、僕の兄さん……ディエルディートだった。会うのは半年ぶりくらいだけど、冷めた目で周りを見下す様子は変わっていない。唯一の兄弟ではあるけれど、僕は兄さんの事があまり好きではなかった。

「親族の訃報だ、戻ってくるに決まっているだろう。王の座は約束されているとはいえ、民の心を突き放すような事はしない」

兄さんは僕のことを鼻で笑いながら、そう言い放つ。3つ年上のこの兄さんには、小さい頃からバカにされて過ごしてきた。そりゃあ、年がそれだけ上なら頭も良くて当然なのに。

僕が兄さんに何も言い返せず黙っていると、兄さんは僕の隣にいるレイフォードを見やって言った。

「ところで…これが話に聞いたラグレスの嫡子か?何でお前と一緒にいる」

「……きのう、カイザルに言われたんだ。傍に居てやれって」

もちろん、僕自身がレイフォードの隣に居たいというのもあったけれど。兄さんはふん、と興味なさそうに鼻を鳴らした。

「確か…レイフォードと言ったな。気の毒ではあるが、過酷なのはこの先かもしれんぞ」

兄さんがレイフォードにかけた言葉に、僕はびっくりした。

「どういうこと?この先って…」

「言葉通りの意味だ。親もない、家もない、こいつは天涯孤独という訳だ。この年で、明日これからどう生きていくというんだ?」

レイフォードのすすり泣く声が止まった。多分、兄さんの言っていることはよく分からなかっただろうけど、自分の事を話しているのは分かったらしい。僕と、兄さんの顔を交互に見上げてきた。

その顔を見て、僕は昨日からずっと考えていたことを兄さんにぶつける、覚悟を決めた。

「レイは…僕が守る。レイは1人なんかじゃない。僕がいるから。僕が、レイの家族なんだから」

僕が言い放ったと同時に、押し殺したような声がすぐそばから聞こえた。

「……よく言った。我が息子よ」

驚いて声のした方を見ると、儀式用の服をまとった父上が、いつの間にか目の前まで来ている。僕と兄さんは姿勢を正し、お辞儀をした。

「陛下、不肖ディエルディート、先ほど帰参致しました。陛下におかれましてはこの度…」

「よい、よいのだディエルディート。それよりも突然呼び戻して悪かった……仕方のない事だがな」

兄さんの言葉を遮って、父上はそう言ってため息をついた。そして、改めて僕とレイのほうを向いた。

「レイフォード……我が妹の最愛の子よ。悲しいが、今は耐えねばならん。そなたの身の保証は私が引き受けよう。妹の子は我が子も同然……城へ来なさい」

「……?へいか…?」

レイフォードは訳が分からない様子だったが、それを聞いていた周囲は騒然とした。それってつまり…

「陛下、それはこの子どもを王家が引き受けるという事ですか!?しかし、いくらなんでも……」

兄さんが珍しく大きな声で、父上につめよった。周囲の使用人や葬儀の参列者も、ざわざわとしながら父上の言葉を待っている。

みんなの視線を集めて、父上は静かに頷いた。

「先代より王家とラグレス家の血縁は厚いものである。身を寄せる者のない今、このレイフォードはこれより王家として迎え入れる」

僕はレイフォードの顔を見た。周りをきょろきょろとして、少し怖がっているようにも見えた。僕の服の裾を掴む力が強くなっている。僕はたまらずその手を握りかえし、レイフォードに視線を合わせた。

「レイ、大丈夫だよ。僕がずっと一緒にいるから」

「ずっと……?」

「そう、ずっとだ。僕と一緒にお城で暮らそう?」

レイフォードは頷かなかった。やっぱり周りをきょろきょろして、何かを探している。おば上や…ラグレス卿の事だろうか。でも、あの二人はもう「なくなった」んだ。僕の母さんと同じように……。

知っている人が「なくなる」のは、変な気分だった。もう会えないと言われても、やっぱりピンと来ない。カイザルと今日一日会っていないのと、似ている気がする。レイフォードもきっとそうだろう。

それなら、と僕はレイフォードの不安そうな顔を見て決意した。それなら、僕はこの子を1人にさせない。ずっと一緒にいてあげよう。

例え、周りの誰もがいなくなっても……僕が、その傍にいられるように。

続